…Küchenmaschinen.

Die Besten unter ihnen haben mehr als eine Funktion.

Die Persona-Reihe beinhaltet zugleich die beste Darstellung von Freundschaft in Videospielen, die ich kenne und die furchtbarste, die ich mir in einem interaktiven Medium überhaupt vorstellen kann.

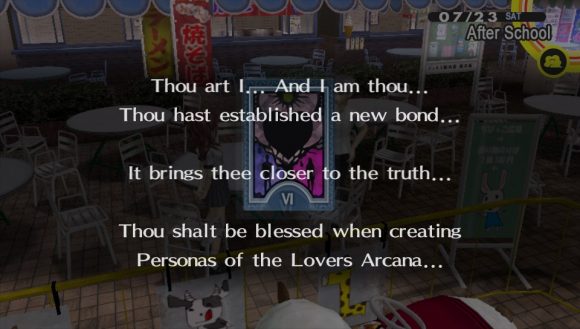

Für die beste Darstellung halte ich sie natürlich, weil die Persona-Serie quasi die einzige ist, die überhaupt versucht, den Prozess des Freundefindens spielerisch umzusetzen. Anders als squadbasierte Rollenspiele wie Dragon Age oder Mass Effect, in denen der intimere Bekanntenkreis der ProtagonistIn quasi ausschließlich aus den mitkämpfenden Partymitgliedern besteht, agiert Persona nach dem Prinzip „Unverhofft kommt oft“. Sei es in der Schule, beim neu angetretenen Nebenjob oder eben durchaus auch im Mitstreiterkreis: Die Protagonisten der Reihe lernen immer dann neue Leute kennen, wenn sie sich aus ihrer Comfort Zone hinaus und in neue soziale Kreise bewegen, nicht unähnlich dem echten Leben. Bereits der initiale Aufbau jedes Persona-Spiels lässt nichts anderes zu: Als Austauschschüler betritt der Spieleravatar ab Tag Eins eine ihm unbekannte Welt, die bereits im familiären Umfeld beginnt. Es ist gut möglich, dass das so bleibt; beschäftigt man sich lieber damit, Gewichte zu heben oder Videospiele zu spielen, als mit den neuen Bekanntschaften und der dazugewonnenen Familie Bindungen aufzubauen, ist es ein durchaus realistisches Szenario, das Spiel mit nicht mehr als den durch die Story vorgegebenen Freunden zu beenden.

Natürlich wird das den meisten Spielern nicht passieren. Die Persona-Spiele geben genug Anreize, maximal viele Freundschaften bis zur metaphorischen Blutsbruderschaft durchzuziehen. Und hier scheitert die Authentizität der Darstellung und wird videospielig durch und durch: Nicht nur ist jede Freundschaft mit einem schicken Fortschrittsbalken ausgestattet, der in zehn Schritten bis zum verheißungsvollen MAX wandert, am Ende dieses Balkens winkt auch noch eine neue ultimative Beschwörung, die fortan im Kader des Protagonisten mitkämpfen darf. Persona 5 treibt diese Anreize noch weiter und stattet jeden der dort Komplizen genannten Freunde mit zusätzlichen Fähigkeiten aus, die im Laufe der Beziehung nach und nach verfügbar werden. Die Ärztin meines Vertrauens verkauft mir günstige Drogen, weil sie mich mag? Mein Ziehvater zeigt mir, wie man ordentlichen Kaffee braut? Alles Erfolge, die ich mir durch das Hochtreiben eines Punktezählers verdient habe, der zufällig auch noch anzeigt, wie gern mich dieses süße Mädchen aus der Parallelklasse hat.

In Persona sind Freunde also wie Küchenmaschinen. Die besten können nicht nur Teig kneten, sondern auch Marmelade kochen.

„You feel your relationship with Yosuke deepen…

-Yosuke’s determination in battle has been enhanced!“

Generell sind Freunde in Spielen wie rote Fässer. Wenn es sie gibt, dann weiß ich als Spieler, dass sie zu einem bestimmten Zweck existieren. Wahlweise treiben sie mit intimer werdender Beziehung eine positive Statusveränderung in die Höhe, schalten neue Kampfbewegungen frei oder lassen mich mit der steigenden Kraft ihrer Zuneigung badassigere Monster als zuvor beschwören. Und auch wenn gerade in letzter Zeit einige Spiele eine eigene Interpretation davon versuchen: Die Persona-DNA steckt tief verankert in den meisten Freundschafts-Simulationsaspekten.

In Regalia: Of Men and Monarchs sind Freunde also wie Maschinengewehre: Die besten geben nicht nur 30% Rückstoßdämpfung, sondern stärken mich auch noch mit einem einzigartigen Feuereffekt.

In einer Hinsicht verhält sich Blue Reflection jedoch dennoch spannend: Die beiden mitkämpfenden Geschwister agieren als eine Art Auskopplung des Spielergewissens. Während Yuzu auf die soziale Seite der Kontakte bedacht ist und in der Freundschaft mit anderen Schülerinnen schon Sinn an sich sieht, sucht Lime darin gezielt die Verbesserung der eigenen Kampffertigkeiten gegen die ‚Sephira‘ genannten Bossmonster und ist dabei auch bereit, gezielt Leid auszulösen, um mehr und unterschiedliche Fragmente zu erzeugen. Obwohl keinerlei Entscheidungsmöglichkeit vorhanden ist, adressiert Blue Reflection so immerhin die Diskrepanz zwischen echter Freundschaft und Gameplay-System. Mir, der schnell das Interesse an der dahinplätschernden Geschichte verlor und stattdessen die Mechaniken des Spiels auskostete, brachte das bis auf die eigentliche Erkenntnis wenig. Für mich waren die einzelnen Mädchen Automaten, in die ich Spielzeit investiere, um Ausrüstung zu bekommen. Einzig tröstend bleibt der Gedanke, dass sie theoretisch auch etwas anderes hätten sein können.

Freunde sind wie Lootboxen. Je besser man vorher Bescheid weiß, welchen Bonus sie geben, desto eher lohnt sich das Zeitinvestment. Ähnliches lässt sich über Spiele sagen. Vor allem, wenn sie wie Persona, Regalia und Blue Reflection verdammt lang sind.

1 Kommentar