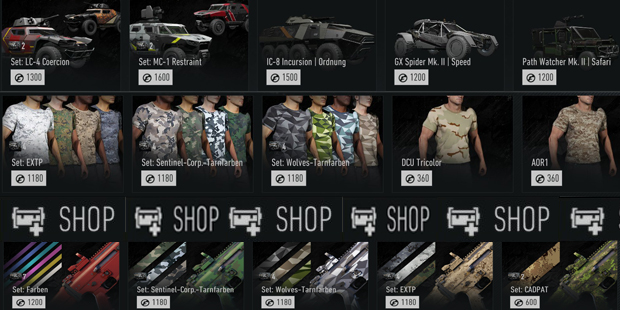

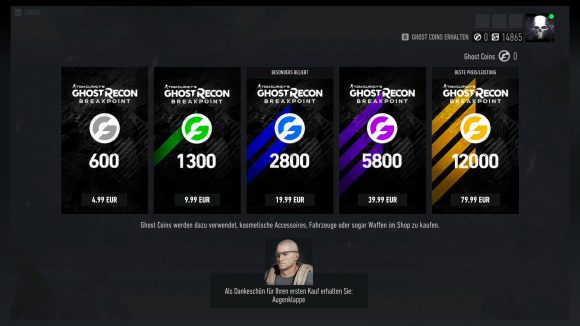

Eintritt? 60 Euro. Nee, nix da, erst Eintritt – sonst ein Tritt. Ah, geht doch. Hier entlang: Ein Zweibein kostet zwei Euro, den Rollkragenpullover gibt es für knapp drei Euro, sechs Scharfschützengewehre im Set, klar hab ich das auf Lager, für nur neun Euro gehören sie dir, acht Maschinenpistole bekommst du schon für 12 Euro, Magazine, Mündungen, Zieloptiken und Schienen findest du ebenfalls, ja natürlich haben wir Visiere, 12 Stück kriegst du für nur 16 Euro und kannst direkt besser bekriegen, und keine Sorge, das Set mit 17 Mündungen ist erhältlich für, pass gut auf: 32 Euro, nur 32 Euro wohlgemerkt, das ist nix, doch das Gegenteil von nix findest du im Unterlauf-Set mit Handgriff und Granatwerfer, zusätzlich brauchst du vielleicht noch ein Spider-Auto mit dem Zusatz „Speed“, hm?, ach du, keine Ahnung, was das heißt, aber der hat halt Speed und kostet dich nur zehn Euro, und hey, hör zu, unter uns beiden, hörst du zu?, also wenn du schnell bist, kannst du das Set „Sechs heilige Tattoos“ für lediglich fünf Euro ergattern, und solltest du jetzt, ich meine JETZT SOFORT bestellen, bekommst du die pure Geilheit oben drauf – eine, Obacht: Augenklappe. Eine verdammte Augenklappe. Ist das prächtig!

So oder so ähnlich beginnt „Tom Clancys Ghost Recon Breakpoint“: mit Entsetzen über die vielen Silben. Und darüber, wie viele brutale Angebote ich hier schießen kann in einem Spiel, in dem ich hauptsächlich brutal schieße. Leider ist das nichts Gutes. Wenn ich also über Breakpoint schreibe, muss ich zwingend auch die erreichte Dimension sogenannter Games-as-a-Service sprechen; ich muss den Vollpreis von 60 Euro erwähnen und Optionen für Ingame-Käufe von bis zu 80 Euro; ich muss erwähnen, wie eine einst geniale, sich schon immer an moderne Mechaniken anpassende Reihe wie Ghost Recon nun für ein bestimmtes Konzept mit allem vollgestopft wird, das in anderswo populär und somit erfolgreich gewordenen Titeln für mächtig Aufmerksamkeit und Kohle gesorgt hat.

Eines muss ich also unverzüglich erwähnen: Ghost Recon Breakpoint ist lediglich die Idee von einem Spiel, eines, das mehr Geld einbringen soll als jedes andere. Und das führt dazu, dass Breakpoint letztlich jämmerlich schlecht ist. Zumindest auf den ersten Blick.

Einheitlich war Ghost Recon in der Gestaltung der Prämisse nie. Zwischen der Erkundung primitiver Call-of-Duty-Explosionen und knallharter Rainbow-Six-Taktik weiß nicht mal mehr Waffenlobbybrudi Tom Clancy, was das hier eigentlich soll. Seelenlos geballert wird in Ghost Recon: Future Soldier mehr als im Erstling, in Ghost Recon Wildlands werden rassistische Vorurteile in die obligatorische Open-World verpflanzt und Ghost Recon Advanced Warfighter hat sich mittendrin eine kleine, süße Höhle gebuddelt und lugt zwischen Taktik und Explosionen hin und her. Ist es also konsequent, dass Ghost Recon Breakpoint nun im Service-Alltag von Destiny und Fortnite nicht mehr nur 30 Stunden, sondern gar das ganze Leben, genauer: deine Kreditkarte dominieren soll?

Klar. Das ist total konsequent. Und ziemlich kacke. Man kann da Ubisoft nicht mal einen direkten Vorwurf machen, weil jeder andere Publisher es ihnen gleichgemacht hätte. Ob nun EA oder Bethesda, sie alle wollen nicht ein Stück vom Kuchen, sondern die gottverdammte Kuchenfabrik. Breakpoint ist das traurige Finale einiger betrüblicher Videospiel-Trends, allen voran: maximale Monetarisierung für minimalen Denkaufwand. Denn eigentlich können Service-Games oberhalb aller räudigen Adjektive zumindest vage existieren. Destiny 2 bietet perfektioniertes Gunplay, The Division 2 wird zum Anmeldebogen der Waffenlobby beigelegt, in Fortnite baust und ballerst du gleichzeitig. Gewiss ist sie niedrig angesetzt, aber sie ist da – die Qualität.

Für Breakpoint gilt das nicht. Als Konsequenz aller Taten im Spiel folgt das Loot-System, und das Loot-System folgt als Antwort auf die wiederholt gestellte Frage, was zum Teufel denn nicht mit diesem Spiel stimmt. Drei Maschinenpistolen als Belohnung, weil ich Geiseln befreie; vier Wollmützen und ein Helm, weil ich Wissenschaftler eskortiere; eine knieschonende Hose, weil ich Hubschrauber wegwämse. Nur: nützt nix.

Einen Wert setze ich hoch, je höher die Zahl an der Waffe ist, aber der Wert und somit die Waffe und somit das Loot-System ist wertlos, weil die kernigste Eigenschaft von Ghost Recon auch in Breakpoint lebt: ein gezielter Schuss schaltet jeden Gegner aus, egal von welcher Waffe. Realismus zu suchen in einem Shooter, dessen von Toten erbeuteten Schrotflinten lila leuchten, das wäre bekloppt, aber bekloppt ist eben auch, dass Ghost Recon für Taktik steht und Taktik für todbringende Kopfschüsse.

Kann ich also mit dem zu Beginn gefundenen Scharfschützengewehr auch den Gegner ausknipsen, der erst 20 Stunden später auftritt? Ja. Zumal die schiere Menge an Waffen nur Mengen sind und keine Waffen. So viele bunte Fähnchen am Boden zeigen mir die Hinterlassenschaften der soeben Erschossenen, es leuchtet lila, grün und gelb, nur eines leuchtet nicht: meine Augen. Finde ich eine bessere Knarre, ändert sich nichts, weil ein höherer Wert bestimmt hart knarrt, aber eben nichts an meinem Charakter oder Vorgehen ändert. Nur eines soll ewig währen in Breakpoint: der Ballerballerballermann soll ballern, bis er ballaballa ist.

Das Spiel hat kein Interesse am Fortschritt oder an der Jagd nach Beute. Schierer Überfluss macht jede Jagd und somit jede Beute nutzlos. Wenn vom gleichen Sturmgewehr sechzehn Varianten aufblitzen, in Aussehen, Handhabung und Kraft sich aber nicht merklich unterscheiden, ist jedes Sturmgewehr in der angezeigten Zahl zwar eine benutzbare Waffe, doch vor allem ist sie in einem derart schlechten Spieldesign nur eines: eine Zahl. Eine, die zufällig auch ballern kann.

Nun steht die Frage im Raum: Warum ein Loot-System? Die um dieses System herum designten Mechaniken erfordern es nicht. Also, warum? Monetarisierung. Wenn ich im Ingame-Shop im Set jede Waffengattung auch für Echtgeld kaufen kann, dann kann ich für Echtgeld Waffen kaufen und dann freut sich der Publisher darüber, dass ich Sachen für Echtgeld kaufen kann. Für einen Shop ist das also die Ausreizung aller Möglichkeiten; so wurde auch aus Assassin‘s Creed ein Rollenspiel, in dem ich Schwerter, Dolche, Handschuhe, Schiffe und Schilde für 7 oder 37 Euro erwerben kann.

An diesem Punkt kommt dann doch – wortwörtlich – die Rechtfertigung für das Loot-System ins Spiel: Drohnen. Drohnen haben Lebenspunkte, und die werden höher, je größer die Zahl über der Drohne ist, und diese Zahl kann ich nur bezwingen, wenn die Zahlen meiner Ausrüstung ungefähr im gleichen Bereich einen undefinierbaren Wert anzeigen. Gleiches gilt beispielsweise für Assassin’s Creed Odyssey: Nun köpfe ich Gegner neuerdings nicht mehr so simpel wie zuvor, und deswegen braucht es stets eine neue Grundlage für jeden Kampf. Fantasy-Waffen erlauben jedoch viel mehr Vielfalt für eigenwillige Gestaltungen, ich kann damit hacken, pieksen, stoßen, spießen, hauen, stechen, spalten, gabeln, reißen, während eine Maschinenpistole nur so ballert und immerzu ballert.

Im Minutentakt will Breakpoint, dass ich meine Waffen austausche. Und tatsächlich, es ist exakt so gemeint: minütlich findet man bessere Ausrüstung, die man in den umständlichen Menüs wechseln soll, damit ich seltene Drohnen ausschalten kann. Aktuelle Loot-Shooter wie Destiny 2, Action-Rollenspiele wie Diablo 3 oder auch MMOs wie World of Warcraft Classic wissen um die Komplexität namens Loot, und sie handeln entsprechend: ein Fortschritt ist spür- und sichtbar, wenn im Inventar der Gegenstand getauscht wird. Breakpoint weiß nichts davon.

Für einen Militär-Shooter mag das eine durchgehend angemessene Beschreibung sein, weil Militär-Shooter fast nie etwas von Belang wissen, und das gilt insbesondere für die jeweiligen Geschichten, die sie erzählen wollen, aber nicht können. Sie banalisieren zumeist echte Kriege, sie sagen und zeigen nichts von Relevanz, ein Reim: es ist zumeist nur Firlefanz. Nun wollte Ubisoft mit einem bekannten Schauspieler die Richtung ändern, geändert hat sich jedoch nichts. Jon Bernthal, der in Breakpoint als Antagonist auftritt, ist zuallerst ein durchschnittlicher Schauspieler, und das mag für eine Reihe, die sich in der Geistlosigkeit suhlt, eine klare Verbesserung sein. Erbärmliche Sprüche verhindert aber auch das nicht, und wenn so ein schräger Sittich zu einem Drohnenpilot sagt, seine Mutter sei bestimmt traurig über das gerissene Kondom, dann sollten sich alle Beteiligten gerne nochmal in einem Stuhlkreis zusammensetzen, sich für mindestens vier Minuten ohrfeigen und dann dem Kurs „kreatives Schreiben für Videospiele“ lauschen.

Zerfressen von unzähligen Entscheidungen in der Menüführung, blickt man in Breakpoint in eine einzige Leere. Leidenschaft ist da, wo die Kreditkarte platzt, nirgendwo anders. Jeder Pixel fühlt sich beliebig, erzwungen, gar erlogen an. Ghost Recon änderte sich von Teil zu Teil in groben Äußerlichkeiten, blieb im Kern jedoch stets ein Taktik-Shooter, und Fortschritt ist schön und gut und er war es auch zuletzt in Wildlands und sogar Future Soldier, in Breakpoint hingegen fühlt sich der Fortschritt erstmals an wie ein offensichtliches Experiment mit dem Vorhaben, wie weit man eine Marke entstellen kann, um an Geld zu kommen.

Blitzgescheite Jockel wenden ein: Der Ingame-Shop ist doch aber optional! Und ich antworte, Jockel ist aber ein komischer Name, und überhaupt geht es darum, ein Konzept derart zu entstellen, dass aus einem Taktik-Shooter plötzlich ein Loot-Shooter wird, in dem die Möglichkeiten zum Ingame-Kauf von den gestreckten Freischaltspiralen getätschelt werden. Ubisoft forciert Aussehen und Ausstattung im sozialen Treffpunkt der Spielenden, obwohl in der Handlung eigentlich niemand sonst überlebt haben soll, und plötzlich tingeln in der baumigen Höhle die männlichen Krieger im Farbenrausch umher und präsentieren stolz ihre braungrünen Abwandlungen von Braungrün. Es ist ein einziges affiges Begaffen und soll freigeschaltete und gekaufte Farben, Schrotflinten, Rucksäcke und Halstücher in den Fokus rücken.

Mechaniken wie ein sogenannter Battle-Pass werden künstlich in die Länge gezogen mit künstlich erstellten Quests, die immer und immer und immer wieder den gleichen Dreckslaster in Flammen aufgehen sehen wollen, und dann scheppert es auf Rang 10 ein Tanktop als Belohnung und Matschfarbe für die Spielerfresse, und die Männer, die mir manchmal diese Aufgaben geben, sind bartölige Bärte mit Cowboy-Hut und richtig finster und ernst drauf, aber hauptsache knuffige Zöpfe im Bart, voll finster und süß zugleich, ich will ihnen einen Wellness-Aufenthalt in einer Bundeswehr-Kaserne schenken.

Achtung, Twist: Breakpoint ist dann aber doch ganz geil, und ich fühle mich überraschend wenig erregt dabei, da tropft nix, es kribbelt nur. Mit aufgesetzten Loot-Spiralen und irrsinnigen Design-Entscheidungen wird jede Qualitätsprüfung in den spieltestenden Ruin getrieben, im innersten Kern aber, menschlich gesehen nicht ganz im Darm, aber schon echt nah dran, da ist ein okayes Spielen möglich. Die Taktik-Findung mit den unbekannten Strolchen aus dem Internet sorgt noch immer für Herzrasen, das folgende, sehr viel ruhigere Alleintaktieren motiviert, das Pirschen und Schleichen funktioniert weiterhin, und manchmal, wenn eine Questreihe etwa andeutet, dass Drohnen ein Bewusstsein erschaffen und daraufhin wahllos Gebilde erbaut haben, verfliegt das overkillende Übergewicht von Breakpoint zumindest für einige Minuten.

Ungefähr sieben Minuten später, manchmal auch drei Sekunden, dann kickt die Spielwelt jedes Interesse aus dem Sichtfeld. Nix sieht man mehr, weil nix auf der fiktiven Inselgruppe Aurora passiert. Tummelten und fummelten und fuhren und tourten im Vorgänger Wildlands noch unzählige Menschen über Straßen und Felder, schleppten Körbe und schnupften Kokain, steht in Breakpoint ein Mann im Walde und erzählt was vom Pferd. Heißt: irgendjemand ist geflohen, drumherum steht ein Motorrad und eine Kiste, und zwei andere Zivilisten sagen sowas wie „oha“ oder „krass“.

Ja gut, sag ich, dann lenkt das halt nicht so ab, und deswegen fliege ich von Stützpunkt zu Stützpunkt und kann all die massiven Fehler vergessen. Nicht lange, klar, aber immerhin für einen Moment.

Und deswegen ist Ghost Recon: Breakpoint das schlechteste beste Spiel der vergangenen Jahre. Dutzende „Aber“ übertünchen fast jeden spaßigen Moment mit dem muffigen Geruch nach Gier. Damit kann man Spaß haben, ja doch. Was aber noch viel erfreulicher ist: die Nachricht darüber, dass Breakpoint laut Ubisoft nicht die kommerziellen Erwartungen erfüllt hat. Niemandem wünsche ich Misserfolg, eine Kollektion von Winnie-Puuh-Bauchtaschen würde ich nicht unbedingt mir, aber jedem anderen wünschen, der es möchte, ich trag das ja nicht.

Im Falle von Breakpoint trifft der Misserfolg jedoch ausnahmsweise die Richtigen.

Neueste Kommentare