Steht der öffentliche Nahverkehr vor dem Zusammenbruch? Immer mehr Betriebe verlieren Mitarbeiter, und alles scheint auf ein Spiel zurückzugehen: Mini Metro. Was ist da los? Polyneux deckt auf.

„Das ist kein Kokain auf den Fahrplänen!“, krakeelt er, als ich die weiße Substanz auf dem Brief entdecke. Er fuchtelt die Papiere derart durcheinander, dass die Sicht benebelt wird. Ich sehe trotzdem, wie er sich die krümeligen Kokainreste aus dem Naseneingang mit einer eichhörnchigen Aufgeregtheit wieder hinein schrubbt. Oliver Behr, der eigentlich anders heißt, will endlich nicht mehr nur ein Rad im Getriebe sein, wie er sagt, sondern: „Das Öl. Ohne Öl läuft nichts. Frag‘ da mal den Jürgen!“

Seine Sätze überschlagen sich wie ein Leichtathlet in der Waschmaschine. Er wechselt die Themen ohne Sinn und Verstand. Erst nach einigen Minuten wird deutlich, was er meint. Auf die Nachfrage, wer denn Jürgen sei, referiert er knapp drei Minuten über Jürgens Gasthof in der Schirmstraße, in der seine Oma Greta regelmäßig Schnitzel hat zurückgehen lassen, denn diese Schnitzel hätten sie mit ihrer Form an einen Gullideckel erinnert, von dem Dieter Wedel jahrelang sein Spiegelbild zehrte. Und das Öl? „Wenn du Schnitzel brätst, brauchst du ein Schnitzelbratgerät – und Öl!“

Diese Herleitung zu hinterfragen, ist sinnlos. Aber sie ist bezeichnend für seinen Job: Das Absurde verbinden mit dem Alltäglichen. Denn Oliver Behr ist Fahrplanplaner. „Aber nicht bei der Deutschen Bahn“, schreitet er ein bei der Beschreibung seines Jobs mit der Maskerade eines Reinhold Beckmanns, die in der Gestik zu bröckeln beginnt und sich bei der Rhetorik in die Popo-Falte von Alexander Gauland flüchtet. „Die Deutsche Bahn ist nicht mehr meine Deutsche Bahn. Als Teil von Europa, ja. Aber nicht als Teil von Deutschland, nicht nach alledem.“

Mit der Faust voran

Oliver Behr ist wütend. Manchmal überkommt ihn die Kraft eines Behren, so sehr pumpt ihn der Gedanke an das Vergangene. Dann geht er Behren pflücken, das beruhige ihn. „Meine Kollegen damals, die haben am Anfang immer wieder Witze mit meinem Nachnamen gemacht, eigentlich hätte ich da schon wieder kündigen sollen.“ Wann kündigte er? Jetzt, vier Jahre später. Immerhin mit einem saubehren Abschluss. Dass er es ohne Anwalt oder Streit geschafft hat, freut ihn. Es hätte schließlich ganz anders kommen können. Jeder alternative Abschluss, so weiß ich nun, wäre angemessen. Auch der mit der Faust voran.

„Als Fahrplanplaner plane ich die Fahrpläne, das dauerte Stunden, S3 hier, U4 da, über- und unterirdisch, ständig Überstunden, kaputte Schreibtische, überforderte Chefs, was sollte das eigentlich alles?“ Er beantwortet sich die Frage selbst: „Schikane! Menschenquälerei! Folter!“ Diese drei Wörter wiederholt er noch siebenundzwanzig mal, bis er sein iPad holt und ein Spiel öffnet: Mini Metro. Das habe sein Leben verändert, hechelt er, als er bunte Linien über Punkte und Vierecke schiebt. Seine Beschreibung des Spiels hüpft von Adjektiv zu Adjektiv und endet mit: „Also in hiesigen Games-Zeitschriften würde das Ding ja nicht viele Punkte abstauben, aber wasweißichschon, das letzte mal, als ich GameStar las, war das so ein intoleranter Pimmeljournalismus.“ Auf seinem Gästeklo entdecke ich wenig später ein Exemplar der GameStar (Ausgabe 03/2018).

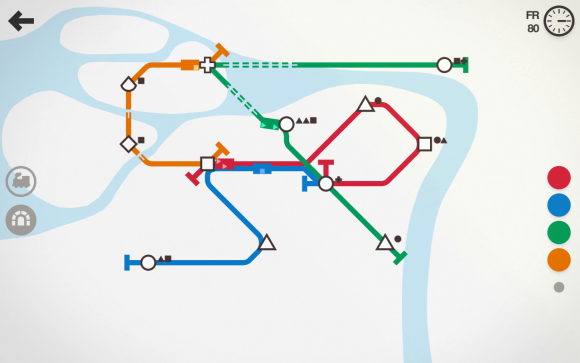

Für Monate ließ er niemanden in seine Wohnung, für mich macht er jedoch eine Ausnahme. Seit seiner Kündigung hat er über vieles nachdenken müssen, zum Beispiel über Joko Winterscheidt und Krieg, für ihn ist das miteinander verbunden: „Hässlich sind sie schließlich beide.“ Wieder schubst er farbige Linien über bestimmte Punkte, rot, blau, grün, orange, alles in Berlin, Pixelberlin. Obwohl er es nie wieder wollte, will er es jetzt jeden Tag mehr: Fahrplanplanen.

Mini Metro ist ein Spiel, das bereits für etliche Plattformen erschien, aber auf mobilen Geräten am besten funktioniert. Ziel ist es, in einer reduzierten Umgebung mehrere Bahnlinien so zu koordinieren, dass in den jeweiligen Städten wie London, Paris, New York und „Travemünde, Alter, Travemüüüünde“ so viele Fahrgäste wie möglich an ihr Ziel kommen. Ein viereckiger Fahrer kann auch nur an viereckigen Haltestellen abgeliefert werden, gleiches gilt für Dreiecke, Kreise und so weiter. Es wirkt so simpel wie Atmen. Bis der Lungenkrebs ätzt.

Immer mehr Passagiere fummeln und turnen an den Haltestellen, und wenn es zu viel wird, brummen sie kurz wie eine Katze, die in weiser Voraussicht die Todesanzeigen für die nächste Wochenzeitung tippt. Wird der Bahnhof nicht entlastet, endet die Spielrunde. Das ist gar nicht so leicht. Es fasziniert dennoch. „Ich hab ja auch geglaubt, dass das einfach sei“, gibt Oliver zu, „dann änderte sich der Schwierigkeitsgrad.“ Und er sich auch. Schon wieder. Hält er das durch? Sein Körper vielleicht – aber sein Geist?

Der Geruch von Tod stänkert meine Lunge, als ich mich in seiner Wohnung umschaue, weil, ja weil tatsächlich eine kopflose Taube in seiner Badewanne das Maden-Einwohnermeldeamt zum erliegen bringt. „Sie gurrte, ich killte“, entgegnet er mit einem Blick, der mich an die Frage erinnert, ob ich per Telekinese die Polizei alarmieren kann, „kannst du nicht“, lautet die Antwort in meinem Kopf von irgendwo her. In seiner Kloschlüssel prasseln vierzehn Kakerlaken in dem abgetrennten Kopf der Taube auf Bongos den Takt zu „Hit Me Baby One More Time“, worauf sich Oliver die Hose auszieht und in die Toilette pupst.

Erlösung

Ich versuche die Wohnung zu verlassen, aber die Tür ist verschlossen. Aus dem Bad ertönt eine Stimmlage, irgendwo zwischen Popgesang und Kehlkopfböller. Wie seine Kakerlaken ist er wohl ein großer Fan von Britney Spears. Am Griff ruckelnd stemme ich mich gegen die Tür, hämmere dagegen in der Hoffnung, dass die Geräusche das jämmerliche Klagelied übertönen, das mittlerweile so klingt wie ein Akkubohrer im Hals von Udo Lindenberg.

Ich sterbe, weil ich recherchierte? Im Höllenschlund singt niemand Poplieder, dachte ich, und wie ich bei dieser Annahme irrte, lief ebenfalls alles anders, als der Schein vom Laptop hinter mir den Weg in eine sichere Welt weist; ist das die Freiheit? Ein Strahlen, so hell wie die platingefärbte Mähne von Youtube-Jesus. Ich setze mich davor, und ich wandle mein Zittern in ein betendes Danke gen Himmel, als ich einen Schriftzug auf dem Display erkenne: Mini Metro. Das ist mein Schicksal. Das ist meine Reportage. Ich muss es herausfinden. Alles.

Und nun bin ich schon in Sao Paulo. 72 Stunden Spielzeit später starre ich noch immer in die Ausdrucksstärke eines Kinderbildes. Trotzdem erkenne ich alles. Das Piepen, wenn der Bahnhof überfüllt ist; das Ploppen, wenn Fahrgäste bereitstehen. Es schlagzeugt von einem leisen, aber brummenden Gewusel. Wenn die Spielzeit fortschreitet, wabert der Rhythmus der elektronischen Musik im Einklang mit den gegenteiligen Geräuschen, eben: eine Fahrstuhlmelodie im kinderkichernden Lego-Laden.

Jede Stadt sieht ähnlich aus, im Grunddesign von Mini Metro ist das nicht verwunderlich. Wenn in Osaka die Schnellzüge „Shinkansen“ auf den Gleisen tanzen und in Melbourne die Straßenbahnen die Passagiere einpacken, ändert sich das Spielgefühl zumindest ein bisschen. Zumal nach jeder vergangenen Woche im Spiel die stirnfaltende Wahl aufkommt, die alles entscheiden kann: Tunnel oder Waggon, Brücke oder Bahnlinie, Leben oder Mini Metro.

Ich habe mich entschieden, und deswegen habe ich vergessen, wie lange ich hier bereits sitze. Manchmal stolpert Oliver durch die Gegend mit dem Telefon an der Backe, und er quatscht mit seiner Mama über dieses und jenes, das Gespräch beenden die Beiden stets mit: „Ich hab dich lieb.“ Dass Oliver schon lange nicht mehr arbeitet, weiß sie nicht. „Sie denkt, dass es mir gut geht. Damit hat sie ja auch recht. Mir geht es blendend!“

Mehr als ein Steak

Ist das so? Krabbelten die Filzläuse eines Yetis in seine Wohnung und würden ihn sehen, so riefen sie: „Hi, Bruder!“ Sein Verstand jedoch funktioniert. Details aus seinem alten Job verrät er genau so leichtfüßig wie die Einzelheiten seiner Geburt. Oliver mag als Eigenbrötler für raketenstartende Augenbrauen sorgen, in seinem Inneren aber brodelt das tiefe Bedürfnis, den Sinn für all das zu finden. „Vielleicht weiß ich jetzt, warum ich hier bin, warum ich lebe. Ich fühle mich, wie soll ich sagen, ich, naja, ich fühle mich das erste Mal in meinem Leben einfach: richtig.“

In seinem alten Job sei er nie angekommen, die Kollegen piesackten oder mieden ihn. „Mini Metro tut das nicht. Mini Metro ist einfach da.“ Ich verstehe ihn. Unzählige Wochen verbringe ich bereits in seinem undefinierbaren Zustand von Wohnung und verbinde Punkte mit Linien, und ich fühle, wie eine Last abfällt, die ich zuvor nie wirklich benennen konnte, mich aber stetig schwerer werden ließ. Ein unklarer Wunsch nach Veränderung oder eher: nach Sehnsucht. Ich möchte mich wieder nach Gefühlen sehnen, die weiter gehen als ein Lächeln, wenn das Steak schmeckte oder der Chef mich lobte.

Viele Tausend beförderte Passagiere später kralle ich Fliegen aus meinem Bart, der inzwischen als Tob-Ebayer seine eigene Bartöl-Kollektion vertreibt. Ich bin hier, Oliver ist da, es ist alles gut. Jede Partie in Mini Metro ist ein stetes Aufreißen von Zwängen, vom scheinbar Undurchdringbaren. Station für Station verbinde ich, und für kurze Zeit existiere ich in einer Abfolge von dahin und dorthin, A bis B, niemals bis C, bis es plötzlich ploppt, und ich die nächste Station der scheinbaren Endlichkeit hinzufüge – und so eine Unendlichkeit erschaffe, die mir alles ermöglicht.

Oliver weiß das schon lange. Zunächst war es zu viel, die Emotionen überwältigten ihn. Mittlerweile hat er seine Drogensucht überwunden. Er lächelt viel, „schließlich kann sich die Deutsche Bahn endlich ins Knie ficken!“ Was er damit meint, weiß ich nicht. Bis mir klar wird, dass Mini Metro nicht nur uns eingenommen hat. Das Aufrichten meines Körpers sorgt für Wirbelsäulenlaute, die einem russischen Sprachkurs gleichen. Nach einigen Schritten durch das Treppenhaus nach unten, Stockwerk für Stockwerk, erlange ich volle Kontrolle über mich, nicht aber über mein Gesicht, denn hier, draußen, nach Monaten der Freiheit in 77 Quadratmeter, sehe ich das Unvorstellbare: nichts.

Niemand ist hier. Es bewegen sich nur die Blätter im Wind, und der Wind bläst mit Wucht, weil er endlich nicht mehr durch fettige Haare wehen muss, sondern einfach durch die Luft, durch die freie, stille Luft.

Vor mir liegt eine alte Zeitung, mit einem Datum, das mir natürlich nichts sagt. Ich überfliege die Artikel, dort steht etwas von der Deutschen Bahn, von anderen Bahngesellschaften auf der ganzen Welt, und dass ihnen all ihre Mitarbeiter kündigten. Der öffentliche Nahverkehr, so heißt es, „sei nicht mehr aufrechtzuerhalten“, die Welt spiele verrückt, niemand wolle mehr arbeiten.

Auf der Titelseite einer späteren Zeitung prangt: „Mini Metro hat gewonnen.“

Ich lasse die Zeitung fallen und grinse, lächle, lache, quieke, weine, falle auf die Knie, erschöpft, aber glücklich. Nein, nicht Mini Metro hat gewonnen. Sondern wir.

Jetzt kann das Leben endlich beginnen.

2 Kommentare

Nach längerer Pause wieder mal polyneux geöffnet – hauptsächlich um den Plastikgeschmack der künstlichen Aromen von e3 Hypevideos loszuwerden.

Und ich wurde nicht enttäuscht. DANKE!

Freut mich, dass dir der Artikel gefallen hat!