Tod und Zerstörung ist das, was ich will. Jetzt und hier, in allen Farben und Formen. Ein Komet, der nicht einschlägt, sondern prügelt, ein Vulkan, der nicht ausbricht, sondern aufersteht, ein Erdbeben, das in Weltendonnern übergeht und den Boden aufreißt für jene Monster, die mich entzwei reißen.

Ich will Into The Breach in echt. Chaos, überall. So grimmiges, seltenes Chaos, bis jedes Tatütata nur noch in das leise Ächzen einer zermatschten Bevölkerung übergeht. Und dann, wenn die letzten Überlebenden sich umbenennen in „unfreiwillig Überlebende“, brummt die letzte geniale Erfindung unserer säuselnden Gehirne: Mechs.

Roboter, so hoch wie der Trump-Tower, nur ohne das „Trump“, aber mit viel Tower, riesenhohe Mechs, die in den Kampf fliegen, sprinten, rutschen gegen die Insekten und Monster, ebenfalls so groß wie der Trump-Tower und diesmal auch dessen Geistes Kinder.

Am Fenster will ich stehen und staunen und frohlocken und abgeilen, denn sie kommen nun, die Mechs vom Himmel und die Monster aus dem Anti-Himmel – und dann: Krieg. Boom. Ich schreie Dinge wie …

und währenddessen schwenke ich meine Mech-Fahne, auf der eine regenbogenfarbene Minigun abgebildet ist, und plötzlich erklingt Musik, die den kommenden Kampf unterlegt mit der immerwährenden Mahnung, dass eigentlich alles vorbei ist, aber hier, in dieser nur halb zerstörten Stadt so etwas wie Hoffnung besteht.

Und dann merke ich, dass ich nichts von alldem will, nicht mal annähernd, kein Stück, niemals, nein, ich will nur eines, bis ans Ende meines Lebens: Into The Breach spielen.

Ich will …

Aber ich will mich in diese Welt wünschen, Teil davon sein in einer fiktiven Realität, damit ich es sehe: Wie die Monster ein bisschen kreischen, und dann die Mechs, unsere Mechs, unser teurer Stolz als Antwort ein bisschen bombt. Darüber möchte ich schreiben, ich werde ein Veteran, ein Fachkundiger für Mech-Prosa, Kriegs-Literatur für Popkultur-Geschichten in Zeiten, wo Popkultur ein vergessenes Wort ist.

Und das klingt dann so: „Irgendwann hörte ich meinen Herzschlag nicht mehr. Er wurde zu Metaphern, zu Bildern, zu Zeichnungen meiner Seele. Jedes Pumpen war fortan eine Stimme in meinem ausgemergelten Kopf, die säuselt: „Krieg, Krieg, Krieg, Krieg, Krieg.“ Ein Herzschlag, ein Wort: Krieg.“

Das wäre die erste Seite meines Romans, das auch ein bisschen Sachbuch ist, Essay, Biographie, aber eigentlich soll es nur ein Kurzgeschichtenband werden über meine Auftritte als Poetry-Slammer auf Bühnen vor Waffenfabriken.

Alle feiern mich dafür. Unironisch. Diese Scheißer. Sie klatschen, wenn ich Sätze schreibe wie: „Der Mech traf das insektenartige Höllenmonster mit einer Wucht, die nur der Vater kennt, dessen Tochter von einem ameisigen Ritter gefressen wurde.“

Verrückte Zeiten sind das. Es leben nur noch zwei Millionen Menschen auf der Welt, und Donald Trump ist Präsident der Vereinigten Staaten. Unvorstellbar. Nach seinem Amtsantritt halbiert sich die Erdbevölkerung nochmals, obwohl niemand einen Monster-Angriff bemerkt hat, oh boy.

Doch ich bin Bestseller-Autor, alles ist gut. Bis ich nach 17 Jahren bekannt gebe, dass ich in einem sozialen Experiment die Verrohung der Menschheit in Krisenzeiten offenbaren wollte und in Wirklichkeit Jan Böhmermann heiße. Die letzten verbliebenen Menschen verprügeln mich bis ans Ende aller Tage.

So viel will ich

Und dann will ich ein Spiel entwickeln. Eines mit, hm: Mechs. Und Insekten, die die Erde angreifen, aber große Insekten, so groß wie ein Turm, ein Tower, so hoch wie der – na, wie der Tower of London.

Aber all das am Strand

Es heißt: Into the Beach.

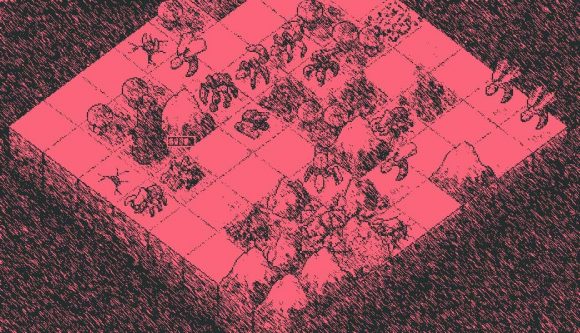

Auf einem digitalen Schachfeld muss der Spieler mit seinen Mechs aufräumen. Insekten töten, Zivilisten retten und deutsche Touristen verdreschen.

Die erste große Erweiterung fügt als Spiel-Feature die Temperatur hinzu. Pro Spielzug steigt sie, weil die Insekten mittels Mikrowellenwellen die Sonne vergrößern.

Arbeitstitel: Into the Heat.

Damit will ich erfolgreich sein, ja.

Und noch mehr

Und dann will ich Strategie lehren. Als Fach. An Unis, Fernhochschulen, Bildungsträgern jeglicher Preisklasse. „Strategie in Computerspielen (aber eigentlich explizit und ausschließlich auf Into the Breach bezogen)“, so würde der Kurs dann heißen.

Abgekürzt: S.I.C.S

Gestatten, SICS-Lehrer.

„Sollte der dicke Klops rüberziehen, ist ein Artillerie-Schlag mit Feld-Verschiebungsmechanismus die beste Variante für einen Sieg.“

– „Sprechen wir hier auch über andere Spiele?“

„Was schwebt dir vor?“

– „Fortnite vielle…“

„FICK DICH! RAUS!“

Ich will lehren. Helfen. Into the Breach ist so, so schwer. Nach einer Runde kann alles vorbei sein. Zack. Aus. Weil du deinen Mech versehentlich auf ein Feld gestellt hast, das gleich zu Lava wird, du Idiot. Idiot!

Nach dutzenden Stunden kniete ich nieder und quiekte, weil ich Into the Breach endlich durchspielte.

Auf leicht.

Lachst du gerade?

FICK DICH! RAUS!

Tatsächlich freute ich mich nie mehr über einen „Easy“-Schwierigkeitsgrad. Das Lernen von Verhaltensmustern in rundenbasierten PewPew-Gefechten muss auch dort perfektioniert sein, weil es das Spiel ebenfalls ist; Mech und Insekt sind so aufeinander abgestimmt, dass die erdachte – manchmal tatsächlich funktionierende – Strategie beinahe ein zartes Streicheln von Allmachtsphantasien wird, in denen ich Studenten das Überfliegen von Mechs mit der Staub-Blitz-Kombination erkläre, so deliziöser Scheiß halt, heißer als Karl Max es je war.

Nur noch ein bisschen mehr will ich

Und dann will ich Into The Breach kleinen Kindern zeigen. Früh starten, damit der Nachwuchs lernt zu denken. Groß zu denken. So groß wie ein Hochhaus, wie ein Turm, wie ein Tower, wie der – na wie der Tokyo Tower.

Into the Breach nämlich entwickelt das Gehirn weiter als es ein Kinderbuch je könnte. Wer diese Pixel sieht, und allmählich im Laufe des Spiels ja fast zu berühren vermag in ihrer attraktiven Einfachheit, der blickt gedankenverloren in einen ultrarealistischen Kampf zwischen Mech und Monster. Die Bewegung im Spiel plumpst, aber das Gehirn – bumst.

Jede grobe Bewegung wandelt sich in Eleganz. Pixel verlieren ihre Ecken. Städte entstehen. So richtige Städte, mit Zivilisten und Trümmern und Kuscheltieren, so ein bisschen Hollywood-Kitsch eben, der Zuckerguss auf dem ohnehin schon kribbelnden, naja: Zucker.

Genau davon lebt Into the Breach: Vorstellungskraft. Es bedient Popkultur, so abgenutzt wie Gollums Wirbelsäule. Godzilla, bisschen Power Rangers, nationale Aufarbeitung von Traumata, längst sind Kaiju-Filme nie nur bloße Schaustellerei, die mit Pacific Rim einen aktuellen, eher problematischen Ableger fand; eindrücklicher beschreibt das Genre der Film Shin Godzilla, der Bürokratie und Politik als einzigen Schauwert in der monströsen Krise herausstellt.

Bilder also, die sich einbrennen. Die Erinnerungen an Riesenechsen und Koloss-Schmetterlinge bleiben für immer. Into the Breach nutzt das Wissen aller und erweitert es, indem es das Bekannte andeutet – aber schön andeutet, mit Leidenschaft, mit Steil-, Geil- und Lüsternheit. Mit den Sprechblasen der Überlebenden, wenn die Mechs auf dem Boden landen, unterlegt mit Musik, die eben nicht den nächsten Kick sucht, sondern den Kick verabscheut, aber für nötig erachtet in einer Welt, in der nur ein Mech die Welt vor der Auslöschung retten kann.

Und das sollten Kinder genau so lernen. Gut, vielleicht sollten sie erst wachsen, zwei, drei Jahre, fünfzehn vielleicht, und dann sind sie bereit für das beste Spiel der Welt, jawoll.

Es reicht noch nicht

Und dann will ich eine mittelmäßige Kurzgeschichte veröffentlichen, noch vor dem Buch, in einem Magazin namens „Monster Weekly“, und die Kurzgeschichte geht ungefähr so:

„Sein Haar lichtet sich. Doch weil er bei dem Anblick überhaupt nichts mit Licht assoziiert, zieht er das Wort „ablichten“ vor. Wenn er in den Spiegel blickt, zischt er, er kann das Elend da oben nicht mehr sehen. Wo ist nur sein gewelltes Haar hin, das als Werbematerial für Shampoo-Verpackungen ganz oben in der Bilddatenbank erschien?

Mit diversen Produkten probierte er es. Pflege-Mittel, Sprays, Farbe, Kur. Haar-Kur, eine echte Kur, er war auf einer Kur für Haare, die haben ihm Kies und Sittichscheiße auf die Kopfhaut tapeziert, hat aber nichts geholfen, schade um die 4.000 Euro. Das ist nun schon sechs Jahre her, kurz nachdem der Haarausfall hässlich wurde, ein Jahr, bevor alles andere anfing. Nach so langer Zeit interessiert ihn das Geld nicht mehr, und ärgert er sich doch einmal, erinnert er sich daran, wen er dort kennengelernt hat: Michael, seinen Freund, seinen Mann. Michaels kreisrunder Haarausfall konnte man anfangs noch als Kornkreis identifizieren, später dann war genug Platz für ein Schweinekotelett mit Kroketten und Rotkohl.

Kleine Sticheleien, er liebte das, Michael auch, meistens. Deswegen waren sie füreinander geschaffen. Vielleicht würde er heute immer noch so denken: Michael, der Traummann.

Jetzt ist Michael aber nur noch der tote Traummann. Als er ihn im Sarg liegen sah, dachte er kurz: Oh, hat der Haarausfall doch aufgehört, weil er ihn die letzten zwei Monate vor seinem Tod nicht sah und überraschend wenig fehlte, aber dann fiel er auf die Knie und weinte, bis auch jeder andere weinte, so brutal, dass keiner mehr die Kraft besaß, einen anderen zu trösten.

Bei ihm stoppt der Haarausfall heute nicht, denkt er. All die Mühen, die er sich damals machte, vergeblich. Bald verringerte sich die Auswahl täglich, da war nichts mehr zu machen, in der Not frisst die Kopfhaut Steine, oder wie war das?, jedenfalls kann er seit Monaten nur noch mit Wasser waschen, keine Kur, kein Shampoo. Nur Wasser, wenig Wasser! Es ist ein Elend.

Die Sirene heult. Nie wird er sich daran gewöhnen. Daran, wie die Sirene das Leid nicht mehr nur ankündigt – sondern sofort von Leid übertönt wird, bevor überhaupt ein einziger stirbt. Kinder stolpern, Waffen laden, Jets starten, Teddys fallen, Gurte spannen, Helme drücken, Raketen zielen, Mütter schreien, Väter schreien, Panzer rattern, Bunker schließen, Monster johlen.

Heute, das hat er im Gefühl, wird es schnell gehen. Er sieht die Umrisse seines Gegners: ein riesenhafter Pilz, der schwebt. Er tötete bereits drei davon. Die Luke seiner Kabine schließt sich, und der erste Schritt seines Roboter-Egos in der Größe einer Weltraum-Station erschrickt ihn jedes mal, seit fünf Jahren schon, seit jenem Tag, an dem alles sein Ende nahm und dieses Ende noch immer andauert.

Im Abgrund leuchtet es. Die Ameisenform erscheint, gleich zwei von denen. Sie sind die gequälten Kampfhunde der Monster-Rasse.

Nun sind es drei. Und er ist allein. Das wird er nicht schaffen, und während ihm allmählich der gleiche Gedanke kommt, fährt er sich mit der Hand ein letztes mal durch die Haare.

Fuck, denkt er, die Erde ist im gleichen beschissenen Zustand wie seine Haare. Seit Jahren hat er nicht mehr so gelacht, herrje, das Ächzen aus seinem Hals röhrt wie Schmiergelpapier auf Raketenstahl. Sein Mech rummst in Richtung der Monster. Er wird alles geben, den Überlebenden zumindest Zeit verschaffen, obwohl er weiß, dass Zeit längst nicht mehr in Jahren angegeben wird. Zeit, das bedeutet hier: nichts mehr.

Doch jetzt, ohje, während er zu weinen beginnt, merkt er: Die 4.000 Euro, die bereut er tatsächlich bis ans Ende seiner Tage.”

All das will ich, weil ich ein kleines Spiel namens Into the Breach für ein Meisterwerk halte. Klapprige Kurzgeschichten und gruselige Lehrauftrags-Phantasien sprießen aus den Gedanken über ein Strategiespiel, das so viel zu erzählen hat.

Und nun will ich nur noch eins: Den Entwicklern für Into the Breach danken.

Danke, Subset Games.

Ihr seid geil.

Neueste Kommentare